検索

松井宏幸氏 インタビュー

洗足学園音楽大学および東京藝術大学で講師を務め、東京佼成ウインドオーケストラ、MUSIC PLAYERS おかわり団、カルテット・スピリタスのメンバーとして、全国各地で演奏活動を行っている松井宏幸氏。その経歴や現在の活動、また愛奏するアルトサクソフォーン“SENZO”について、お話を伺いました。(取材:今泉晃一)

初めて普門館の舞台に乗ったときの広さが忘れられない

サクソフォーンを吹くようになったきっかけは?

松井(敬称略) サクソフォーンを始めたのは中学2年生のときでした。最初はバレーボールをやっていたのですが、文化祭で吹奏楽部の演奏がすごく格好よくて、吹奏楽部に入ろうと思いました。もともと小学校の頃からリコーダーを吹くのが好きで、譜面は読めなかったのですがクラスのお手本をしていました。

吹奏楽部に入ったのが年度の途中だったこともあって学校の楽器があまり余っておらず、「アルトサクソフォーンなら」と言われて割り当てられたのがスタートです。コンクールで賞は取れないような学校でしたが、先生は「もっと音楽を楽しもう」という指導方針でした。強豪校のように合奏をたくさんやるのではなく、放置状態で「好きに吹きなさい」という感じでしたので、楽器に慣れるまでずっと個人練習できたし、3年生の先輩に教えてもらうこともできました。入ってすぐに吹奏楽祭に出ることになって、《春の猟犬》と《フィガロの結婚》を吹いたのを覚えています。まだタンギングも知らない状態で、「吹けないところは吹かなくていいから」と言われて。そのとき使った譜面はまだ取ってありますよ。

母が国立音大の声楽科出身だったので、その頃に母の同級生の先生に楽器を選んでもらい、レッスンも受けるようになりました。

高校は、吹奏楽コンクールの全国大会でも知られる埼玉栄高校ですね。

松井 吹奏楽を頑張っているところで楽器を続けたいと思っていたところ、中学の音楽室に貼ってあった埼玉栄高校吹奏楽部定期演奏会のポスターを見て、聴きにいったんです。その演奏にシビレて「ここにしか行きたくない」と思い、埼玉栄高校に進みました。

「埼玉栄の吹奏楽部に入ったからには全国大会で金賞を取る」という目標を持った生徒が集まっていて、生徒主体での活動が中学とは違うところでしたね。私も3年生のときに目標を達成することができました。まだ全国大会の会場が普門館の時代で、初めてあの舞台に乗ったときの広さは今でも忘れられませんね。

高校時代はとにかく部活中心の生活でした。部活が忙しくて、個人レッスンにも行かなくなっていました。進路のことを考えたときに、サクソフォーンも好きだったし音大に行けたらいいかなと思い始めましたが、まずはコンクールで賞を取ることが優先でした。

それで、3年生の全国大会が終わった秋頃に、学校に教えに来てくれていた中村均一先生に「音大に行きたい」と相談したら「そういうことはもっと早く言え」とめちゃくちゃ怒られました(笑)。その後中村先生のところに個人レッスンに通うようになって、あるとき先生に「あと1年早く受験の準備を始めれば、東京藝大を受けてもよかったのに」と言われたので、「浪人してもいいので目指したい」と。そこから1年間、本腰を入れて受験勉強をしました。

浪人時代はアルバイトも始めましたが、それがない日は1日8時間くらいサクソフォーンを練習していました。というのも、地元で伊奈学園から東京藝術大学に入った、オオサカ・シオンの田畑直美さんに電話して「どうやって東京藝大に入ったんですか」と聞いたら「1日8時間練習した」とおっしゃっていたので、その通りやろうと思ったからです。結果、翌年には東京藝術大学に入学することができました。

他の人と違うものを生み出さなければならないということに頭を悩ませた

大学4年間は須川展也先生に?

松井 そうです。なにしろ須川先生に習いたくて東京藝術大学に入ったので。今のようにインターネットで情報を集めるということはできなかったので、高校時代には先輩たちからや雑誌などで情報を得て、須川先生の出るコンサートにはかなり足を運びました。

ああいうお人柄なので、須川先生のレッスンは厳しくはありませんでしたが、かと言って手取り足取りという感じでもなく、「その人にしかできない何かを探しなさい」という教えでした。僕らは先生のCDを聴いて、先生の真似をして吹くというところから始めるわけですが、レッスンに行くと「それは僕の吹き方でしょう?」と言われます。「僕と松井と(同じ吹き方をする人が)2人いて、仕事を頼むとしたらどっちに頼む? それは本物の須川展也に頼むでしょう」「松井には松井の何かがないといけない」とも言われましたね。

また、気の抜けた演奏をしていると「そんなのでは食っていけないぞ」とよく言われました。これは最近の学生には言わないらしいのですが。「では食える演奏とはどんな演奏なんだろう」と考えなければならなかった。意識として、プレーヤーとしてやっていくということを常に考えさせられるレッスンでしたね。

だからレッスンでは、他の人と違うものを生み出さなければならないということに頭を悩ませました。須川先生も、フルモーも、ミュールもデファイエもみんな好きでよく聴いていましたので、その誰とも違う演奏をとなると、八方ふさがりになってしまうじゃないですか(笑)。

でも結局、好きなプレーヤーの真似をしたり、編曲ものをやるときは例えばヴァイオリンなどの元の楽器の演奏を参考にしたり、歌曲をやるときは歌詞の意味を調べたりしているうちに、「自分が好きな部分だけを集めていって自分の演奏を作る」ということができるようになってきて、それに気づいたときに、悩みから解放されて、楽しくなりました。そこに、いろいろな現場に行ったときに他の演奏者とか指揮者から影響を受けたことを足していくうちに、だんだん自分がやりたいものが見えてきたという感じですね。

大学を卒業されてからはどんな活動をされていたのですか。

松井 卒業してすぐの頃に、須川先生が楽器4本を使った全国ツアーをしました。《展覧会の絵》とか《ラプソディー・イン・ブルー》とか、かなり持ち替えをしていた頃です。そうすると、楽器を運ぶのはもちろん、スタンドを運ぶだけでも一苦労なわけです。先生は他の仕事先から現地に直行されることもあるので、ボーヤ(*)を雇おうということになり、卒業したてで時間があり、力持ちそうな僕のところに声がかかりました。マネージャーのような役割もあって、ホールスタッフとの打ち合わせもやったり、ステージのバミリ(**)をやったりもして、裏方の勉強もさせていただきました。

そのおかげで、今度は東京佼成ウインドオーケストラのエキストラに呼んでもらえるようになりました。まるで団員さんのように頻繁に演奏会に出て、全部のパートを吹いていました。

そのうちに田中靖人さんに、「地域創造」という団体のアーティスト研究会が沖縄であるから行ってみてくれないかと言われて参加したことがきっかけで、カルテット・スピリタスの活動もだんだん広がるようになりました。

(*) 演奏家をサポートするため、機材の運搬やコンサートのセッティング、調整を行う人。

(**) ステージ上の演者の立ち位置などに、ガムテープ等で目印をつけること。

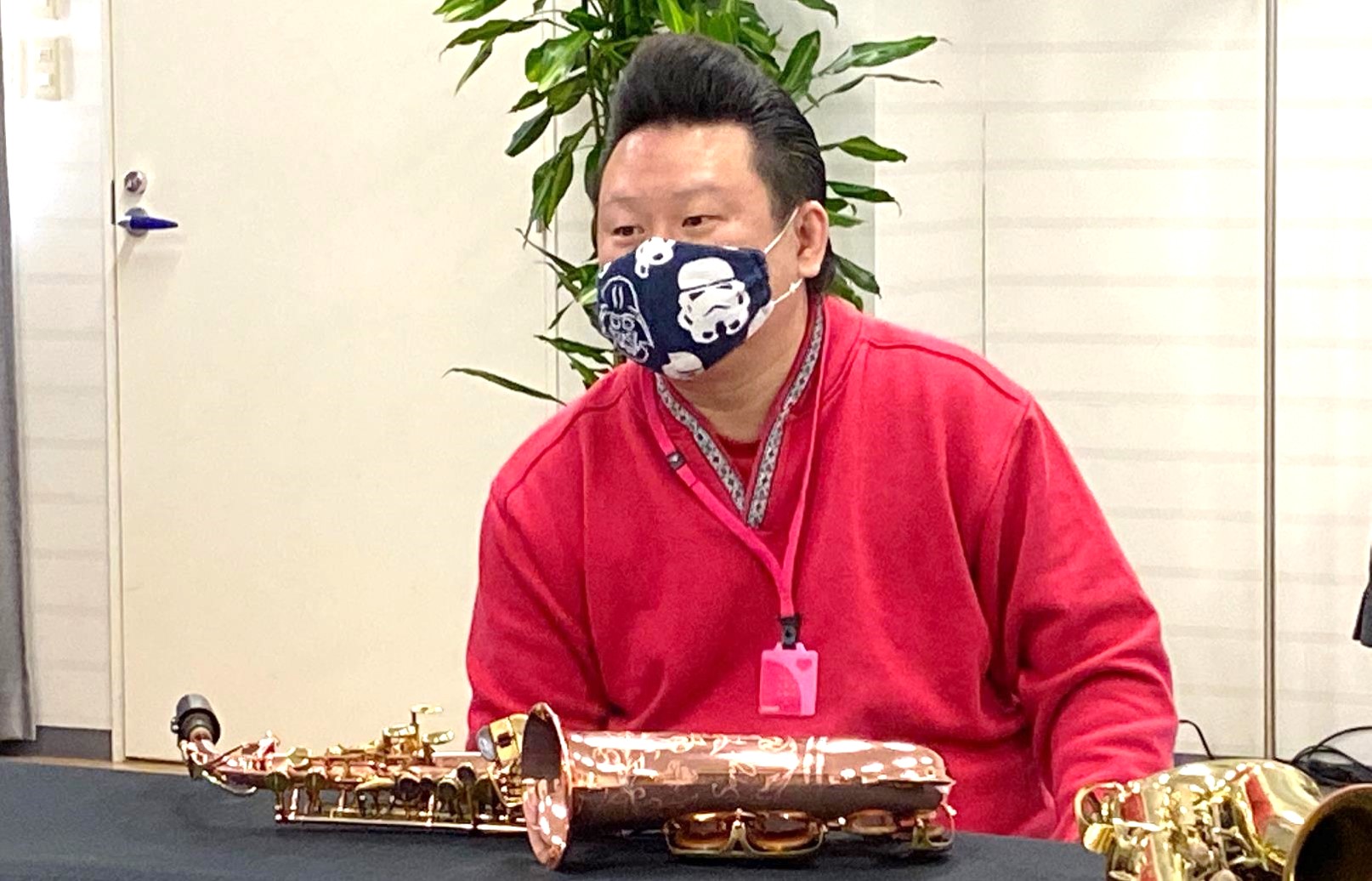

松井氏と、歴代の使用楽器(写真左から:〈ビュッフェ・クランポン〉アルトサクソフォーン “S-1” 、“Prestige”、“Senzo”、〈ユリウス・カイルヴェルト〉テナーサクソフォーン “SX90R” ブラックニッケル)

4人がまるで1人のピアニストみたいに吹けたら面白いなと

Music Players おかわり団も、ヴァイオリン、トランペット、サクソフォーン、テューバ、打楽器にピアノというユニークな編成で積極的にアウトリーチ活動を活動されていますね。

松井 結成のきっかけは、オーケストラのエキストラでルロイ・アンダーソンの曲を吹いたときに「弦楽器、いいなあ」と思って、埼玉県出身の東京藝術大学の同級生に声を掛けて、最初にアンダーソンの曲ばかりのコンサートを行なったことです。とにかくヴァイオリンと一緒に演奏したかったのと、アンダーソンがやりたかった、それだけで始めたのですが、結構楽しかったので年に2回、自主公演をするようになりました。

しかしそれがしんどかった。譜面がないので、選曲会議から始まってアレンジを発注する。当時はみんな暇だったので練習の回数が取れたのは幸いでした。そのときにああでもない、こうでもないとやったことが今に生きています。

カルテット・スピリタスもそうですね。当時みんな暇だったので、何もなくても毎週集まって練習していました。

それが今やおかわり団は20年、スピリタスは19年、自分の音楽活動の中心になっている大切なグループですね。今までに日本全国いろいろな所で演奏をさせていただきました。

そんな中、東京佼成ウインドオーケストラでテナーサクソフォン奏者を募集するという話を聞きました。カルテットスピリタスでテナーを担当していて楽器にも慣れていましてのでオーディションを受けることに。そして2017年に憧れのオーケストラに入団する事が出来ました。最初は音の座りがなんとなく落ち着かない感じもあったのですが、5年もやっていると、音も自分の居場所に落ち着けるようになってきました。

カルテット・スピリタスは、どんなコンセプトで活動しているんですか。

松井 結成以来、サクソフォーン四重奏のマスターピースをがっつりと演奏することが多いですね。サクソフォーンを知らない子供達にも、初めて聴くというお年寄りにも必ず四重奏のためのオリジナル作品を聴いて貰うようにしています。プログラムを組むときは「サクソフォーン四重奏のための作品をどう聴かせるか」を念頭に構成します。例えばアウトリーチみたいに子供達の前で演奏するときはカルテットの役割分担をコントで紹介したり、楽器の誕生からの歴史を解説して「ここでサクソフォーンはアメリカに渡りました」とジャズのスタンダードを取り上げたり、アニメや有名作品を演奏して子供の興味を引くなど前振りをしっかりしたあとに「集大成がこうだ!」と≪グラーヴェとプレスト≫のような四重奏曲につなげるわけです。

我々はそういったサクソフォーンのために書かれた四重奏の作品が大好きなので、これを一生吹き続けたいと考えています。道化になってでも「スピリタスって楽しいな!生演奏ってすごいな!」と感じて貰えれば最高なんです。そうしているうちにサクソフォン四重奏の奏でる音楽が身近にある環境で育った子供達が増え、大人になってもお客さんとして聴きに来てくれたら嬉しいですよね。

また、同じ曲でも年によって違うアプローチをしています。例えばデザンクロの四重奏曲は毎年演奏する機会があるのですが、あえて前回とは表現を変えてみます。そうするとその曲の新たな面が発見出来るし、吹いている方も飽きないで演奏出来ます。

最終的には、4人がまるで1人のピアニストみたいに吹けたら面白いなと思っています。バラバラの人間が吹いているのに、まるで1つの脳から発する信号で動いているように。まだまだそこまでは至っていませんが、そこまで自由なアンサンブルになれたらもっともっと楽しいんだろうなと思っています。

カルテット・スピリタス(写真左から:ソプラノサクソフォーン 松原孝政氏、テナーサクソフォーン 松井宏幸氏、バリトンサクソフォーン 東涼太氏、アルトサクソフォーン 波多江史朗氏)

カルテット・スピリタス(写真左から:ソプラノサクソフォーン 松原孝政氏、テナーサクソフォーン 松井宏幸氏、バリトンサクソフォーン 東涼太氏、アルトサクソフォーン 波多江史朗氏)

東京藝術大学では室内楽を教えているということですが。

松井 基本はサクソフォーン四重奏のレッスンをしています。サクソフォーンカルテットは専門分野として自信を持って取り組んでいるので、生徒も付いて来てくれますね。これまではカルテットのレッスンもソリストだったりソプラノサクソフォーンの先生が行なうことが多く、この間学生に「内声の立場からレッスンを受けることがすごくためになった」と言われました。カルテットだと音域に関わらず全員が内声にも外声にもなりますからね。「うちのカルテットはこうやって練習して、こういうことに気を付けて、こうやって音を作っている」ということを伝えるようにしています。

〈ビュッフェ・クランポン〉には今までの信頼もあるし、恩も感じている

今日はいろいろな楽器を持ってきていただきましたが、アルトに関しては〈ビュッフェ・クランポン〉の歴代モデルが勢ぞろいですね。

松井 中学生のときに初めての楽器を買ってもらったのですが、埼玉栄高校に入ったときにより上級モデルに買い替えることになりました。いくつか吹き比べた結果、僕は〈ビュッフェ・クランポン〉の“S-1”を選びました。久しぶりに手にしてみると、やはりこの楽器が一番手に馴染んでいる気がします。高校の吹奏楽部から浪人中、そして大学を出て、2001年まで使っていましたから。何よりこの楽器の音が好きで使っていました。

「買い替えるなら同じ〈ビュッフェ・クランポン〉」と思っていたので“プレスティージュ”に替えたのですが、生産を修了するぎりぎりのタイミングでした。“S-1”のしっとりとした音に対して“プレスティージュ”は非常に明るい音がするので、慣れるまで少し時間はかかりましたが、慣れたらその音がすごく好きになりました。

今使っている“SENZO”は、銅の管体に銅めっきがかかっているものです。「〈ビュッフェ・クランポン〉がこれから“SENZO”に絞るのなら」と、2013年に発売されてすぐに買い換えました。銅めっきをかけている分、吹奏感は重めになっていますが、響きとか音色感は“S-1”に戻ったような感じもあって、落ち着いた音色になっています。真鍮の“SENZO”もありますが、こちらは非常に音が明るく、“プレスティージュ”をほうふつとさせるような音色を持っています。こちらも好きな楽器で、“プレスティージュ”の明るい音に慣れていると、真鍮の“SENZO”も魅力的なんです。

“S-1”のキーを操作する松井氏

“S-1”のキーを操作する松井氏

最新の楽器になって、操作性などはどう変わりました?

松井 やはり最初に“S-1”を持って、いろいろな難しい曲を“S-1”の指のポジションで練習してきたので、“SENZO”も少しずつ調整してそれに近づけてもらっています。逆に他のメーカーの楽器に慣れている人だったら、“SENZO”は違和感なく吹ける楽器だと思います。

名前も、日本語の「先祖」から取られたと知って最初は驚きました。日本人として嬉しい面もありましたが、ファンとしては「フランス語でもよかったな」という気もします(笑)。それも今はもう慣れました。でも古き良き“S-1”の音色に近づいたという感じもあるので、それも「先祖返り」なのかなと、ね。

テナーサクソフォーンは今〈ユリウス・カイルヴェルト〉をお使いなんですね。

松井 “SX90R”のブラックニッケルめっき仕上げです。これも「ビュッフェ・クランポンで取り扱っているなら」と、あれこれ考えないで決めました(笑)。もう18年くらい使っているのでコントロールにも慣れていて、手放せなくて困っているところです(笑)。

でも、テナーも“SENZO”が出れば買おうとは思っています。おかわり団では持ち替えて演奏しますので、ソプラノから全部“SENZO”で揃えて、ステージ上で〈ビュッフェ・クランポン〉のピンク色の楽器に囲まれたら幸せじゃないですか。

最後に、改めて“SENZO”の魅力についてお話しいただけますか。

松井 うーん、改めて尋ねられると難しいんですよね(笑)。もちろん、魅力はたくさんあるし、操作性を含めアップデートされています。でも吹いたときに何か特別なことを感じて選んだわけではなく、どういう楽器であっても〈ビュッフェ・クランポン〉のサクソフォーンを使うという意志を持ってやっていますからね。今までの信頼もありますし、恩も感じています。ここまで吹けるようになって、いろいろなことができるようになったのは、〈ビュッフェ・クランポン〉の楽器があったからだと思っていますので。

ありがとうございました。

松井氏とアルトサクソフォーン “S-1”(写真左)、 “SENZO”(写真右)

松井氏とアルトサクソフォーン “S-1”(写真左)、 “SENZO”(写真右)

※ 松井宏幸氏が使用している楽器の紹介ページは以下をご覧ください。

〈ビュッフェ・クランポン〉アルトサクソフォーン”SENZO”

〈ユリウス・カイルヴェルト〉テナーサクソフォーン”SX90R “ブラックニッケル